この記事は、『鬼滅の刃』のキャラクターや物語に登場する「病気」や「疫病」との関係について、子どもから大人までわかりやすく解説する内容です。

鬼やキャラクターたちがなぜ病気や感染症と結びついているのか、物語の背景やキャラ設定、現実の歴史や病気との関連まで、やさしく丁寧に紹介します。

鬼滅ファンはもちろん、作品を通じて命や健康について考えたい方にもおすすめの記事です。

- 『鬼滅の刃』の奥深いテーマについてわかる

- 登場キャラクターと病気の意外な関係についてわかる

- 日本の歴史や文化と作品のつながりについてわかる

- 命や健康、困難との向き合い方についてわかる

■ 鬼滅の刃と病気の深い関係をやさしく解説

『鬼滅の刃』は、鬼と人間の戦いを描いた大人気漫画・アニメですが、実は物語の中で「病気」や「疫病」というテーマが深く関わっています。

鬼の誕生やキャラクターの背景、さらには鬼殺隊の使命にも、病気や感染症が大きな影響を与えています。

この作品がなぜ病気をモチーフにしているのか、どんな意味が込められているのかを、やさしく解説していきます。

□ 『鬼滅の刃』になぜ病気のテーマが登場するの?

『鬼滅の刃』では、鬼の存在そのものが「病気」や「感染症」の象徴として描かれています。

鬼に噛まれることで人間が鬼になる現象は、まるでウイルスや細菌が感染して広がる様子に似ています。

また、物語の舞台である大正時代は、実際に結核やペストなどの感染症が流行していた時代背景もあり、作者がその時代の不安や恐怖を鬼という存在に重ねていると考えられます。

このように、鬼滅の刃は単なるバトル漫画ではなく、病気や命の大切さを伝える深いテーマが込められているのです。

□ キャラクターや物語における病気の役割とは

鬼滅の刃のキャラクターたちは、病気や体の弱さと向き合いながら成長していきます。

例えば、主人公・炭治郎の家族が鬼に襲われるきっかけも、病気や貧困が背景にあります。

また、産屋敷家の当主・耀哉や、鬼舞辻無惨自身も病弱な体質で苦しんでいます。

これらの設定は、病気が人の運命や生き方に大きな影響を与えること、そして困難を乗り越える強さや優しさの大切さを物語っています。

病気は単なる障害ではなく、キャラクターの成長や物語の深みを生み出す重要な役割を担っています。

■ 十二鬼月・上弦・下弦の鬼と病気のつながり

鬼滅の刃に登場する「十二鬼月」は、鬼舞辻無惨直属の強力な鬼たちで、上弦と下弦に分かれています。

実は、これらの鬼たちの名前や能力、さらには見た目や性格には、さまざまな病気や感染症がモチーフとして隠されています。

上弦の鬼は特に、歴史的な疫病や現実の病気をモデルにしていると考察されており、物語の奥深さを感じさせます。

ここでは、上弦・下弦の鬼と病気のつながりについて詳しく見ていきましょう。

□ 上弦の鬼のモデルとなった病気を考察

上弦の鬼たちは、それぞれが現実の病気や感染症をモチーフにしていると考えられています。

例えば、上弦の壱・黒死牟は「黒死病(ペスト)」、上弦の弐・童磨は「結核」、上弦の肆・半天狗は「ハンセン病(らい病)」がモデルとされることが多いです。

これらの病気は、かつて多くの人々を苦しめた歴史的な疫病であり、鬼たちの恐ろしさや絶望感を強調する要素となっています。

また、鬼の能力や外見にも病気の特徴が反映されている点が興味深いです。

上弦の鬼 モデルとされる病気

黒死牟 ペスト(黒死病)

童磨 結核

半天狗 ハンセン病(らい病)

□ 下弦の鬼と病気のモチーフ―累や妓夫太郎の背景

下弦の鬼にも、病気や感染症がモチーフとして取り入れられています。

特に、下弦の伍・累や、遊郭編で登場する妓夫太郎と堕姫の兄妹は、梅毒やアメーバ赤痢、麻疹などの病気と関連があると考察されています。

妓夫太郎と堕姫が暮らしていた遊郭は、実際に梅毒などの性感染症が蔓延していた場所であり、彼らの悲しい過去や鬼になった理由にも病気が深く関わっています。

このように、下弦の鬼たちの背景には、社会的な病や差別、貧困といった現実の問題も反映されています。

・累:家族関係の崩壊や孤独感が病気のように広がる様子

・妓夫太郎・堕姫:梅毒や赤痢など遊郭に多かった感染症がモチーフ

□ 十二鬼月の名前や能力と病気の由来

十二鬼月の鬼たちの名前や能力には、病気や感染症に由来するものが多く見られます。

例えば、黒死牟の「黒死」はペストの別名であり、童磨の「磨」は結核の症状である「肺を磨り減らす」ことに由来しているとも言われています。

また、半天狗の「天狗」は、ハンセン病患者が差別されていた歴史的背景と重なります。

鬼たちの能力も、毒や麻痺、幻覚など、病気の症状を思わせるものが多く、物語にリアリティと深みを与えています。

■ 鬼舞辻無惨と感染症モデル―なぜ「鬼」が疫病と結びつくのか

鬼舞辻無惨は、鬼滅の刃における全ての鬼の元凶であり、その存在自体が「感染症」や「疫病」の象徴とされています。

無惨が人間を鬼に変える方法は、血液を通じて感染させるというもので、これはウイルスや細菌の感染経路と非常に似ています。

また、無惨の力が広がることで社会全体に恐怖や混乱が広がる様子は、歴史上の疫病の流行と重なります。

なぜ鬼が疫病と結びつくのか、その理由や背景を詳しく解説します。

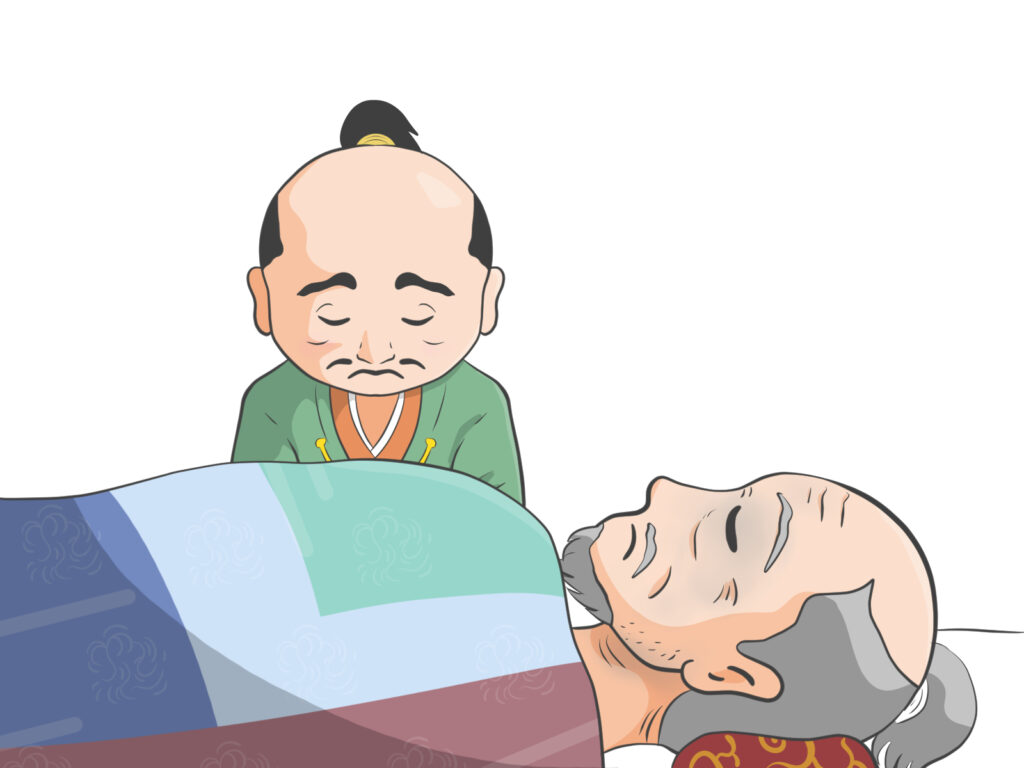

□ 鬼舞辻無惨の過去と病弱な体質

鬼舞辻無惨は、もともと重い病気を患っていた人間でした。

彼は死の淵に立たされ、治療のために投与された薬が原因で鬼へと変貌します。

このエピソードは、病気が人の運命を大きく変えることや、治療法が新たな災厄を生む可能性を示唆しています。

また、無惨の病弱な体質は、彼の不安や恐怖、そして不死への執着の根源となっており、物語全体のテーマにも深く関わっています。

・無惨は生まれつき病弱だった

・治療薬が鬼化のきっかけ

・不死への執着が鬼の増殖を生む

□ 無惨が生む呪いや感染症の意味

無惨が人間を鬼に変える行為は、まるで呪いや感染症のように広がります。

鬼化は本人の意思に関係なく進行し、周囲の人々にも恐怖と混乱をもたらします。

これは、現実の感染症が社会に与える影響や、差別・偏見の連鎖を象徴しています。

また、鬼化した者が人間に戻れない苦しみは、治療法のない病気の絶望感とも重なります。

無惨の存在は、病気の恐ろしさと向き合う人間の姿を描き出しているのです。

□ ペストや黒死病、梅毒…鬼滅と現実の疫病との関係

鬼滅の刃に登場する鬼やキャラクターの多くは、実際に歴史上流行した疫病や感染症と深い関係があります。

ペスト(黒死病)は中世ヨーロッパで猛威を振るい、梅毒は日本の遊郭などで蔓延しました。

これらの病気は、社会に恐怖や差別、混乱をもたらした点で、鬼の存在と重なります。

鬼滅の刃は、現実の疫病の歴史や人々の苦しみを物語に取り入れることで、命や健康の大切さを伝えています。

現実の疫病 鬼滅のキャラ・要素

ペスト(黒死病) 黒死牟

梅毒 妓夫太郎・堕姫

結核 童磨・産屋敷耀哉

■ 産屋敷一族と病気―耀哉当主の存在意義と家系の秘密

鬼殺隊の当主である産屋敷一族は、代々病弱な体質を持つことで知られています。

特に産屋敷耀哉は、重い病気に苦しみながらも鬼殺隊をまとめ上げる重要な存在です。

この家系に伝わる「呪い」や病気の秘密、そしてアニメや原作で描かれる産屋敷家の役割について解説します。

産屋敷家の病気は、鬼舞辻無惨との因縁や、命の尊さを象徴する大切な要素となっています。

□ 産屋敷耀哉と結核・病弱キャラの理由

産屋敷耀哉は、結核のような症状を持つ病弱なキャラクターとして描かれています。

彼の顔のただれや視力の低下、体の弱さは、現実の結核患者の症状と重なります。

この設定には、病気と闘いながらも人々を導くリーダー像や、命のはかなさを強調する意図が込められています。

耀哉の存在は、病気を抱えながらも希望を失わず、仲間を支える強さの象徴です。

□ 産屋敷家系に伝わる呪いと病気の謎

産屋敷家には、鬼舞辻無惨を生み出したことによる「呪い」がかけられており、家系の者は皆、短命で病弱な運命を背負っています。

この呪いは、無惨の罪と向き合い続ける宿命を象徴しており、家族の絆や責任感の強さにもつながっています。

病気や呪いを受け入れながらも、鬼殺隊を導く産屋敷家の姿は、困難に立ち向かう勇気を教えてくれます。

・無惨誕生の罪による呪い

・家系全体が短命・病弱

・使命感と家族の絆が強い

□ アニメと原作で描かれる産屋敷家の役割

アニメや原作では、産屋敷家の病気や呪いが物語の重要な要素として描かれています。

耀哉の穏やかな語り口や、家族を大切にする姿勢は、多くのファンに感動を与えました。

また、病気を抱えながらも鬼殺隊を支える姿は、リーダーとしての責任感や人間の強さを象徴しています。

産屋敷家の存在は、鬼滅の刃の世界観に深みを与え、命や家族の大切さを伝える役割を果たしています。

■ キャラクターごとの病気エピソード集

鬼滅の刃には、さまざまなキャラクターが病気や体の弱さ、感染症と深く関わるエピソードを持っています。

それぞれのキャラがどのような病気や症状と向き合い、どんな意味を持っているのかを知ることで、物語の奥深さやキャラクターの魅力がより一層伝わってきます。

ここでは、主要キャラクターごとの病気にまつわるエピソードや考察を紹介します。

□ 禰豆子と鬼化―感染の意味と異能

禰豆子は鬼舞辻無惨の血によって鬼化したキャラクターであり、その変化はまるで感染症のように描かれています。

鬼化はウイルスや細菌の感染と同じく、外部からの影響で体質や性質が大きく変わる現象です。

禰豆子は鬼でありながら人間性を保ち、太陽を克服するなど特異な能力を持つことから、病気や感染症に対する「免疫」や「克服」の象徴とも考えられます。

彼女の存在は、病気に負けずに生き抜く強さや希望を表現しています。

・鬼化=感染症のメタファー

・人間性を保つ=免疫や克服の象徴

・太陽克服=新たな進化や希望

□ 妓夫太郎・梅毒やアメーバ赤痢・麻疹等の関連考察

妓夫太郎と堕姫は、遊郭という梅毒やアメーバ赤痢、麻疹などの感染症が蔓延した場所で生まれ育ちました。

妓夫太郎の体の斑点や堕姫の病的な美しさは、梅毒の症状や当時の感染症のイメージと重なります。

彼らの悲しい過去や鬼になった理由には、社会的な病や差別、貧困といった現実の問題も反映されています。

このような背景が、キャラクターの深い悲しみや複雑な感情を生み出しています。

キャラクター 関連する病気・症状

妓夫太郎 梅毒、アメーバ赤痢

堕姫 麻疹、性感染症

□ 半天狗・猗窩座・玉壺など人気キャラと病気テーマ

上弦の鬼である半天狗は、ハンセン病(らい病)をモチーフにしたと考えられています。

彼の顔の変形や社会からの隔離は、かつてハンセン病患者が受けた差別や偏見を象徴しています。

猗窩座は、精神的な病や依存症、玉壺は寄生虫や水系の感染症を連想させるキャラクターです。

これらのキャラは、病気がもたらす苦しみや孤独、そしてそれを乗り越えようとする人間の姿を描いています。

・半天狗:ハンセン病(らい病)

・猗窩座:精神疾患や依存症

・玉壺:寄生虫・水系感染症

□ 累や下弦の鬼と過去の疫病

下弦の鬼である累は、家族関係の崩壊や孤独感がまるで病気のように広がる様子を象徴しています。

また、下弦の鬼たちの多くは、過去に疫病や貧困、差別といった社会的な「病」に苦しんできた背景を持っています。

これらのキャラクターは、現実の歴史で多くの人々が経験した苦しみや絶望を物語に反映させています。

鬼滅の刃は、こうしたキャラを通じて、病気や社会問題と向き合う大切さを伝えています。

■ ことわざ・言葉・名前の由来に見る『鬼滅の刃』と病気

『鬼滅の刃』には、ことわざやキャラクターの名前、セリフなどに病気や鬼にまつわるモチーフが多く隠されています。

日本の歴史や文化に根付いた言葉や表現を知ることで、物語の背景やキャラクターの意味がより深く理解できます。

ここでは、鬼や病気に関することわざや、キャラ名・能力・セリフに隠された病気モチーフについて解説します。

□ 鬼や病気のことわざと日本の歴史的背景

日本には「鬼の霍乱(かくらん)」や「鬼も十八、番茶も出花」など、鬼や病気にまつわることわざが数多く存在します。

「鬼の霍乱」は、普段は健康な人が突然病気になることを指し、鬼のように強い者でも病には勝てないという意味です。

また、歴史的に疫病や感染症は「鬼」や「魔物」として恐れられ、村落や社会に災厄をもたらす存在とされてきました。

鬼滅の刃の世界観は、こうした日本の伝統的な価値観や歴史的背景を巧みに取り入れています。

・鬼の霍乱:強い者でも病気には勝てない

・鬼=災厄や疫病の象徴

・ことわざや民話に鬼と病気の関係が多い

□ キャラ名・能力・セリフに隠れた病気モチーフ

鬼滅の刃のキャラクター名や能力、セリフには、病気や感染症を連想させるモチーフが多く隠されています。

例えば、黒死牟の「黒死」はペスト(黒死病)を、童磨の「磨」は結核の症状を、半天狗の「天狗」はハンセン病患者への差別を示唆しています。

また、鬼たちの技や血鬼術には、毒や麻痺、幻覚など病気の症状を思わせるものが多く、物語にリアリティと深みを与えています。

セリフにも「命の大切さ」や「病と向き合う覚悟」が込められており、読者に強いメッセージを伝えています。

キャラ名・能力 病気モチーフ

黒死牟 ペスト(黒死病)

童磨 結核

半天狗 ハンセン病

□ 病気が与えるキャラへの意味や人気の理由

鬼滅の刃のキャラクターたちが抱える病気や弱さは、単なる設定ではなく、彼らの人間性や成長、人気の理由にもつながっています。

病気や困難を乗り越えようとする姿は、多くの読者や視聴者に共感や勇気を与えます。

また、病気を通じて命の大切さや家族・仲間との絆が強調されることで、物語に深い感動が生まれています。

キャラクターの弱さや苦しみが、逆に彼らの魅力や人気を高めているのです。

・弱さや病気がキャラの成長や魅力に

・共感や感動を呼ぶ要素

・命や絆の大切さを伝える

■ 『鬼滅の刃』が伝えたい病気との向き合い方

『鬼滅の刃』は、病気や困難とどう向き合うかというメッセージを物語全体で伝えています。

鬼や病気は恐ろしい存在として描かれますが、それに立ち向かうキャラクターたちの姿から、希望や勇気、命の尊さを学ぶことができます。

子どもから大人まで、誰もが自分の弱さや困難と向き合うヒントを得られる作品です。

□ 子供でもわかる!鬼と病気の象徴するメッセージ

鬼滅の刃に登場する鬼や病気は、ただ怖いだけでなく「困難や苦しみとどう向き合うか」を教えてくれます。

炭治郎や禰豆子、仲間たちは、病気や鬼に負けずに前向きに生きる姿を見せてくれます。

この物語は、どんなに辛いことがあっても、あきらめずに努力し、仲間と支え合うことの大切さを子どもたちにもわかりやすく伝えています。

・困難や病気に負けない心

・仲間や家族の支えの大切さ

・希望を持って生きること

□ 現代日本と『鬼滅の刃』から学ぶ病気と命の大切さ

現代の日本でも、感染症や病気は私たちの生活に大きな影響を与えています。

鬼滅の刃は、過去の疫病や病気の歴史を物語に取り入れることで、命の大切さや健康のありがたさを改めて考えさせてくれます。

また、病気や困難に直面したとき、どうやって乗り越えるか、誰と支え合うかが大切だというメッセージも込められています。

この作品を通じて、命や健康、そして人との絆の大切さを学びましょう。

コメント