「昔はもっと大きかった気がする…」

誰もが一度はそう感じたことがあるのではないでしょうか?好きなお菓子、特にポテトチップスを手にしたとき、そう思ったことはありませんか? 今回は、長年愛され続けるポテトチップスのサイズに焦点を当て、過去と現在で一体どれほどの変化があったのか、徹底的に比較検証してみました!

- ポテトチップスの内容量が、過去と比較して大幅に減少しているのではないかという疑問

- カルビーとコイケヤの定番商品を例に、現在の内容量と2005年頃の内容量を比較

- 「ステルス値上げ」の可能性を示唆

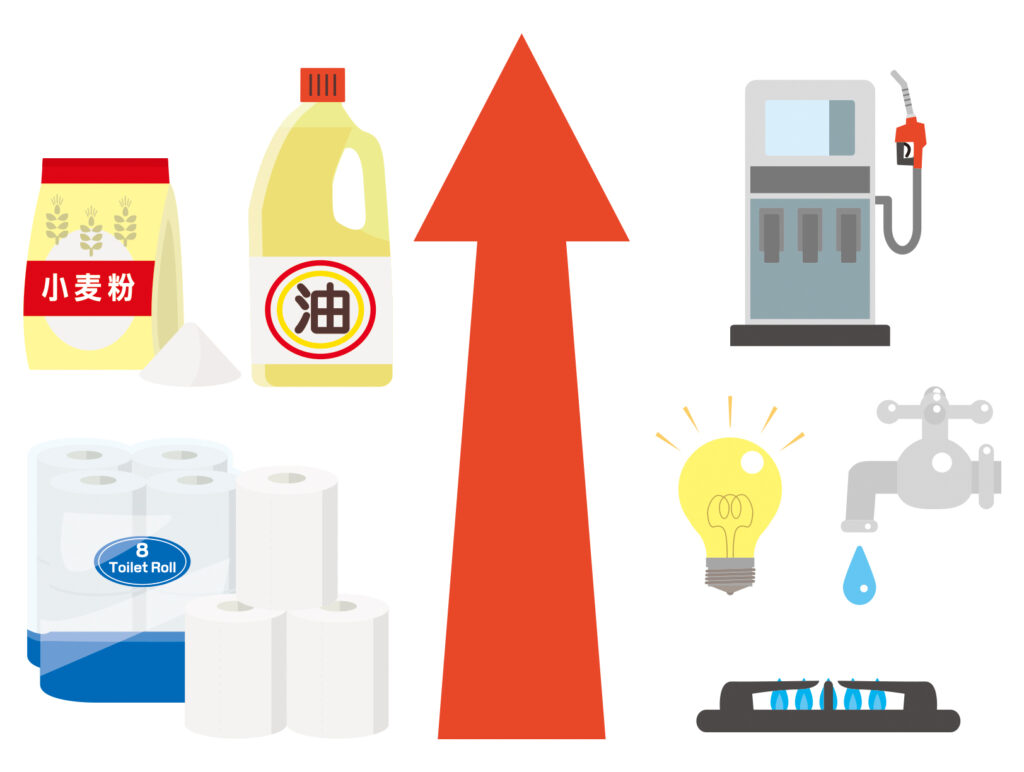

- ポテトチップスだけでなく、様々な食品や日用品でステルス値上げが進んでいる現状

- 日本全体の物価高の現状、その要因(資源価格高騰、円安、人手不足、企業の価格転嫁)解説

- 家計の見直し、省エネ製品への切り替え、代替的な消費行動、投資、国の支援制度の活用

こんなに小さくなったの!?衝撃のポテトチップス サイズ比較

懐かしのビッグサイズはどこへ?私の記憶を辿る。

筆者(30代)が子供の頃、ポテトチップスといえば、袋いっぱいのボリュームが当たり前でした。友達と分け合っても満足できるほどの量があり、あの頃のポテトチップスは、まさに「ビッグ」という言葉がぴったりでした。しかし、最近手に取るポテトチップスは、どこか物足りない気が…。気のせいでしょうか?

【衝撃の事実】主要メーカーのポテトチップス内容量を比較

実際に、主要メーカーのポテトチップスの内容量を調べてみました。今回は、長年親しまれている以下の定番商品をピックアップし、過去のデータ(可能な範囲で調査)と比較してみました。

| メーカー | 商品名 | 現在の内容量 | 2005年頃の内容量 | 現在の価格 | 2005年頃のお価格 |

| カルビー | ポテトチップス うすしお味 | 60g | 85g | 160円前後 | 120円前後 |

| コイケヤ | ポテトチップスのり塩 | 55g | 70g | 160円前後 | 130円前後 |

※過去の内容量は、当時のパッケージや記録が残っていない場合、当時の記憶やインターネット上の情報を参考に推定しています。正確な数値ではない場合がありますのでご了承ください。

なんと、どのメーカーの定番ポテトチップスも、内容量が大幅に減少していることが判明しました! 特にカルビーのポテトチップスは、推定で25gも減っているという衝撃的な結果に。これは、Sサイズのポテトチップス1袋分に相当する量です。

価格は据え置き?ステルス値上げ疑惑

内容量が減っている一方で、気になるのは価格です。スーパーやコンビニエンスストアでの販売価格を調査したところ、多くの商品で価格は以前とほとんど変わっていません。

これは、実質的な値上げ、いわゆる「ステルス値上げ」と言えるのではないでしょうか。消費者は、価格が変わらないためサイズが減ったことに気づきにくい可能性があります。

なぜ小さくなった?メーカー側の事情を推測

もちろん、メーカー側にも様々な事情があると考えられます。原材料費の高騰、包装材料費の上昇、物流コストの増加など、価格を維持するために内容量を減らすという判断に至ったのかもしれません。

しかし、消費者としては、 愛しのお菓子が 以前のボリュームで楽しめなくなってしまうのは、やはり寂しいものです。

ポテチだけじゃない!身の回りのあらゆるものでステルス値上げが

ステルス値上げは、決してポテトチップスだけの現象ではありません。チョコレート、お菓子、飲料、日用品など、私たちの身の回りの様々な商品で、内容量が減らされたり、 упаковка が簡素化されたりする形で、実質的な値上げが進んでいます。

背景にあるのは、原油価格の高騰、原材料費の上昇、円安、物流コストの増加といった、複合的な要因による物価高です。メーカーとしては、露骨な価格引き上げは 消費者の購買意欲を低下させる可能性があるため、ステルス値上げという形で、 目に見えるな価格変動を抑えつつコスト増を吸収しようとしていると考えられます。

物価高の 今とこれから – 私たちが意識的な消費者であるために

ステルス値上げは、消費者にとって分かりにくい形で負担が増えるため、より意識的な消費行動が求められます。商品の量を注意深く確認する、単位あたりの価格を比較する、本当に必要なものだけを購入するなど、私たち一人ひとりが賢く物価高と向き合っていく必要があります。

政府や企業には、透明性の高い情報開示と、消費者が安心して商品を選べるような取り組みを期待したいものです。 お気に入りのポテトチップスを以前のように量たっぷり楽しめる日は、果たしてまた来るのでしょうか? 物価の動向を注意深く見守りながら、私たち消費者も賢く変化に対応していく必要がありそうです。

私たちの生活を直撃する物価高 – いつまでこの状況は続くのか?

食料品から光熱費まで、私たちの生活に欠かせない様々なものの価格が高騰し、家計を圧迫しています。「この状況はいつまで続くのだろうか?」と感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、日本の物価高の現状を分析し、専門家の意見を交えながら、今後の見通しと私たちが取るべき対策について考察します。

なぜ日本の物価は上がり続けているのか? 主な要因を解説

まず、日本の物価高の背景にある主な要因を整理しましょう。

世界的な資源価格の高騰

ウクライナ情勢や産油国の動向など、国際的な要因による原油や天然ガス、穀物などの価格上昇が、日本の輸入物価を押し上げています。

円安の進行

米国をはじめとする海外との金利差などから円安が進み、輸入商品の価格上昇に拍車をかけています。

国内の人手不足と賃金上昇の兆し

長期的な人手不足が深刻化する中で、企業が人材確保のために賃上げを行う動きが出てきています。これは、サービス価格の上昇要因となり得ます。

企業の価格転嫁

上記のようなコスト増を吸収しきれず、企業が製品やサービスの価格に転嫁する動きが広がっています。

専門家はどう見ている? 物価高の今後のシナリオ

では、専門家は日本の物価高の今後をどのように予測しているのでしょうか?複数の経済学者やシンクタンクの分析を参考に、考えられるシナリオを提示します。

シナリオ1:一時的な高止まり後、緩やかに正常化へ

世界的な資源価格の落ち着きや、円安の是正が進めば、物価上昇の勢いは徐々に弱まるとの見方があります。ただし、人手不足に伴う賃金上昇は、サービス価格を下支えする可能性があります。

シナリオ2:構造的な物価高への移行

世界的な地政学リスクの恒常化や、サプライチェーンの脆弱性、国内の構造的な問題(人口減少、労働力不足など)が解消されない場合、日本は以前のような低インフレ経済には戻らず、ある程度の物価高が続く可能性があります。

シナリオ3:更なる物価高の加速

予期せぬ国際情勢の悪化、急激な円安の進行、大規模な金融緩和策の継続などがあった場合、物価高がさらに加速するリスクも否定できません。

物価高から家計を守るために – 私たちが今できること

物価高が長引く可能性も視野に入れ、私たち消費者が今できる対策を具体的にご紹介します。

家計の見直しと最適化

支出の内訳を分析し、無駄を省く努力をしましょう。固定コストの見直し(保険、通信費など)、変動費の節約(食費、交通費など)が重要です。

エネルギー効率の良い製品への切り替え

長期的に見て、省エネ家電や断熱性の高い住宅への投資は、光熱費の削減につながります。

代替的な消費行動の検討

フリマアプリやリサイクルショップの活用、シェアリングサービスの利用など、以前の購入にこだわらない代替的な消費行動を検討しましょう。

投資による資産形成

インフレに対抗するため、長期的な視点で投資を検討することも有効な手段の一つです。

国の支援制度の活用

政府や自治体が提供する物価高対策の支援制度(給付金、補助金など)を注意深くチェックし、活用できるものがないか確認しましょう。

結論:不透明な時代を生き抜くために – 意識的な行動と情報収集が鍵

日本の物価高がいつまで続くのか、正確に予測するのは困難です。しかし、現状を正しく理解し、専門家の意見を参考にしながら、私たち消費者一人ひとりが意識的な行動を取り、情報収集を続けることが、この不透明な時代を生き抜くために重要となります。国や企業の動向にも注目しつつ、合理的な選択を心がけていきましょう。

コメント