日本の美しい四季の中で、「立秋」は単なる日付ではなく、移ろいゆく季節の詩情を湛えた特別な日です。

暦の上では秋が始まる日ですが、まだまだ厳しい残暑が続くこの時期に、私たちは夏の終わりと秋の気配を同時に感じ取ります。

この記事では、立秋が持つ意味から、この時期に見られる自然の変化、そして私たちの暮らしの中に息づく立秋の風習までを、分かりやすく、そして深く掘り下げていきます。

立秋とはいつ?暦の上の秋の始まり

立秋の日付と定義

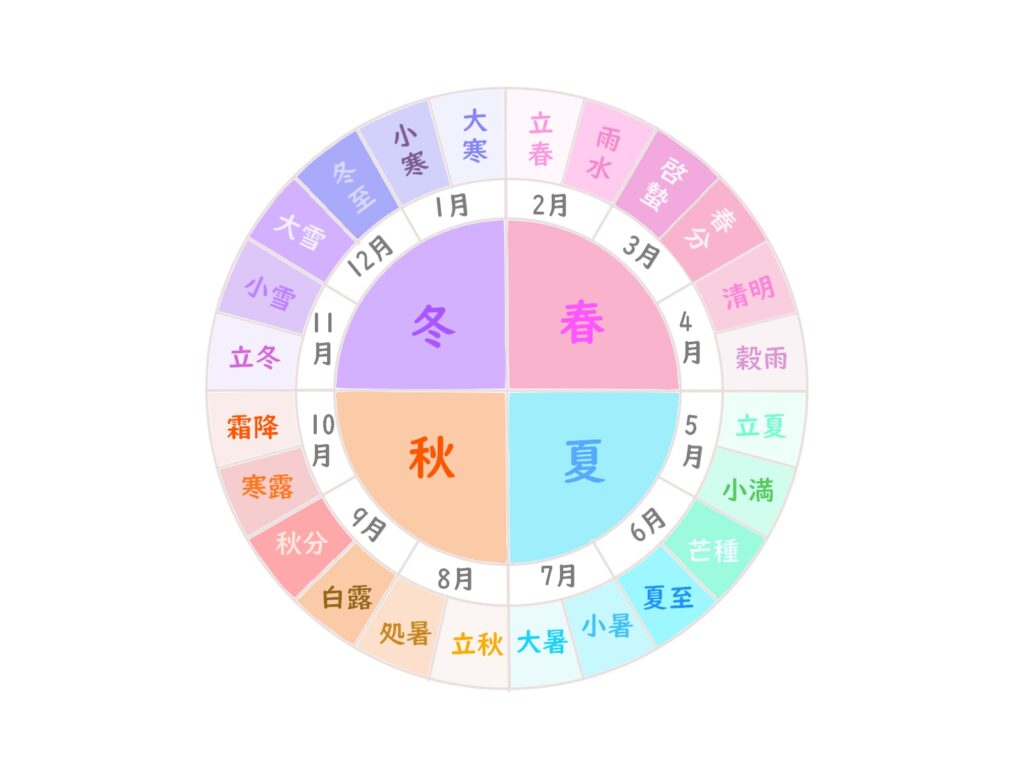

立秋(りっしゅう)は、二十四節気の一つで、例年8月7日頃に訪れます。

二十四節気とは、太陽の動きに合わせて一年を24等分したもので、季節の移り変わりを細やかに表す日本の伝統的な暦です。

この二十四節気において、立秋は「秋が立つ(始まる)」という意味を持ち、この日から立冬の前日までが暦の上での「秋」とされます。

しかし、実際に体感する気候は、立秋が過ぎても真夏日が続くことがほとんどです。特に近年は地球温暖化の影響もあり、残暑が厳しく、まるで夏が後退しないかのように感じる方も多いでしょう。

それでも、朝夕の風の中に、日差しの中に、少しずつ秋の気配が混じり始めるのが立秋なのです。

立秋と他の節気との関係

立秋は、二十四節気の中でも特に重要な節気の一つです。

- 小暑(しょうしょ)と大暑(たいしょ)の後に続く: 立秋の直前には、最も暑いとされる「大暑」があり、その前に「小暑」があります。これらの節気を経て、ようやく立秋が訪れることで、暑さのピークを越え、徐々に季節が移ろい始めることを示しています。

- 処暑(しょしょ)へ続く: 立秋の次には、「処暑(しょしょ)」が控えています。処暑は「暑さが処まる(やむ)」という意味で、文字通り残暑が和らぎ、過ごしやすい日が増えてくる時期です。立秋から処暑へと移り変わる中で、日本の夏はゆっくりと終わりを告げていくのです。

このように、立秋は暑さのピークから秋への移行期を示す、季節の節目として位置づけられています。

立秋の気候と自然の変化:残暑の中に秋の兆し

残暑と朝夕の涼しさ

立秋を過ぎても、日中は猛烈な暑さが続きます。特に都市部ではアスファルトからの照り返しやヒートアイランド現象により、体感温度はさらに高くなります。

しかし、注意深く季節の移ろいを感じてみると、朝夕にはわずかながら涼しい風が吹くようになるのを感じられます。 これは、太陽の高度が少しずつ低くなり、日中の熱が夜間に放射される量が増えるためです。

また、明け方には草木に露が結ぶこともあります。

これは「朝露(あさつゆ)」と呼ばれ、夜間の気温が下がり、空気が冷やされて水蒸気が凝結することで起こる現象です。朝露は、秋の訪れを告げる美しいサインの一つでもあります。

植物の変化:秋の七草と稲穂

立秋の頃、自然界では確かな秋の兆候が見え始めます。

- 秋の七草: 春の七草が食用であるのに対し、秋の七草は鑑賞用です。 萩(ハギ)、薄(ススキ)、葛(クズ)、撫子(ナデシコ)、女郎花(オミナエシ)、藤袴(フジバカマ)、桔梗(キキョウ)の七種類で、立秋の頃から少しずつ咲き始めます。特に萩は、立秋の代表的な花として知られ、風に揺れる姿は日本の原風景を思わせます。

- 稲穂の成長: 田んぼでは、稲穂が黄金色に色づき始め、頭を垂れる姿が見られるようになります。これは実りの秋の象徴であり、農家の方々にとっては収穫への期待が高まる時期です。立秋は、豊かな実りの季節への序章でもあるのです。

動物の変化:虫の声と渡り鳥

昆虫の世界でも、立秋は大きな変化をもたらします。

- 虫の声: 昼間はセミの大合唱が続きますが、夕暮れ時や夜になると、コオロギやキリギリス、スズムシといった秋の虫たちが鳴き始めます。 彼らの澄んだ音色は、夏の賑やかさとは異なる、静かで趣のある秋の訪れを告げてくれます。

- 渡り鳥の準備: ツバメなど、夏の間日本で過ごした渡り鳥たちが、南の国へと旅立つ準備を始める時期でもあります。空を見上げると、群れをなして飛び交う鳥たちの姿に、どこか寂しさと共に、季節の移ろいを感じ取ることができます。

このように、立秋の自然は、残暑の中にありながらも、確かに秋への移ろいを示しています。

立秋の七十二候:より細やかな季節の移ろい

七十二候とは?

七十二候(しちじゅうにこう)は、二十四節気をさらに約5日ごとに3つに分けた、一年を72の季節に細分化した日本の暦です。

それぞれの候には、その時期の気象や動植物の変化を表す美しい名前がつけられています。

これにより、より繊細な季節の移り変わりを感じ取ることができます。

立秋もまた、三つの七十二候に分けられます。

立秋の三つの七十二候

- 初候:涼風至(すずかぜいたる)

- 時期: 立秋の始まり(およそ8月7日頃)

- 意味: 「涼しい風が吹き始める」という意味です。まだ日中は暑いですが、朝夕に感じる風の中に、夏の熱気を帯びていない、わずかな涼しさを感じられるようになります。これが秋の訪れを告げる最初の兆候とされます。

- 次候:寒蝉鳴(ひぐらしなく)

- 時期: 立秋から約5日後(およそ8月12日頃)

- 意味: 「ヒグラシが鳴き始める」という意味です。夏の盛りに鳴くセミとは異なり、ヒグラシは夕暮れ時に「カナカナカナ…」と、どこか物悲しい、しかし涼やかな声で鳴きます。このヒグラシの声を聞くと、夏の終わりと秋の深まりを感じる人も多いでしょう。

- 末候:蒙霧升降(ふかききりまとう)

- 時期: 立秋から約10日後(およそ8月17日頃)

- 意味: 「深い霧が立ち込め始める」という意味です。夜間に放射冷却が進み、朝方に深い霧が発生しやすくなります。この霧は、日中の暑さとのコントラストを際立たせ、幻想的な風景を作り出します。また、霧は空気中の水分が多くなり、湿度が上がることの現れでもあり、徐々に秋らしい気候へと移り変わる兆しでもあります。

このように、七十二候を通して立秋を眺めると、ひと口に「秋の始まり」といっても、その中には微細で多様な自然の変化が息づいていることがわかります。

立秋の行事と風習:季節を慈しむ日本の心

残暑見舞いを贈る

立秋は、残暑見舞いを送る目安となる日です。 立秋より前は「暑中見舞い」としていましたが、立秋を過ぎてからは「残暑見舞い」として送ります。

残暑見舞いは、まだまだ続く厳しい暑さの中、相手の健康を気遣い、無事を願う日本の美しい習慣です。

- 送る時期: 立秋から8月末頃までが一般的です。

- 内容: 相手の健康を気遣う言葉、自身の近況、今後の暑さへの注意喚起などが盛り込まれます。

- マナー: 相手の安否を尋ねる言葉や、季節の挨拶を添えるのが丁寧です。

盆踊りや夏祭りの開催

立秋の時期は、地域によってはまだ盆踊りや夏祭りが盛んに行われています。

特に旧盆(旧暦のお盆)の地域では、立秋が過ぎてからお盆期間に入るため、夏祭りや盆踊りがクライマックスを迎えます。

これらの行事は、夏の締めくくりとして、地域の人々が一体となって楽しむ大切な機会です。浴衣に身を包み、提灯の明かりの下で踊る人々の姿は、日本の夏の風物詩と言えるでしょう。

お盆の準備

地域によっては、立秋と同時期にお盆の準備が本格化します。お盆は、ご先祖様を迎え、供養する大切な期間です。

- 迎え火・送り火: ご先祖様の霊が迷わずに家に戻ってこられるように迎え火を焚き、また無事にあの世へ戻れるように送り火を焚きます。

- 盆提灯: 盆提灯を飾り、ご先祖様の霊をお迎えする準備をします。

- 精霊馬・精霊牛: キュウリとナスで馬と牛を作り、ご先祖様が早く来られるように、またゆっくり帰れるようにと願いを込めます。

立秋は、こうした日本ならではの伝統的な風習と深く結びついています。

立秋の食べ物:旬の味覚で体調を整える

夏野菜と秋の味覚の橋渡し

立秋は、夏野菜がまだ豊富に実る一方で、少しずつ秋の味覚が顔を出し始める時期です。

- 夏野菜の恩恵: キュウリ、ナス、トマト、ピーマンなど、夏に旬を迎える野菜は、体の熱を冷まし、水分補給を助ける役割があります。残暑が厳しい立秋の頃も、これらの野菜を積極的に摂ることで、夏バテ防止に役立ちます。

- 秋の味覚の走り: 立秋の頃から、梨やぶどうといった果物が出回り始めます。また、栗やきのこ類も少しずつ市場に並び始め、食卓に秋の彩りを添えます。これらの食材は、夏に疲れた体を癒し、来るべき本格的な秋に備えるための栄養源となります。

旬の食材を使った料理の楽しみ方

この時期に特におすすめしたいのが、旬の食材を組み合わせた料理です。

- 冷製パスタや冷や汁: 夏野菜をたっぷり使った冷製パスタや、宮崎県の郷土料理である冷や汁は、食欲が落ちがちな残暑にぴったりのメニューです。

- 茄子の煮びたしや焼きナス: 旬の茄子をシンプルに味わう煮びたしや焼きナスは、ご飯のお供にも、お酒の肴にもなります。

- 梨やぶどうのデザート: 食後に旬の果物をいただくのは、心身ともにリフレッシュできる至福のひとときです。

立秋は、季節の移ろいを味覚で感じ、体を労わる良い機会でもあります。

立秋を心ゆたかに過ごすヒント:残暑を乗り越え秋を迎える

体調管理:残暑を乗り切る工夫

立秋を過ぎても油断は禁物です。むしろ、季節の変わり目であるこの時期は、体調を崩しやすいので注意が必要です。

- 十分な水分補給: 汗をかく量が多いので、こまめな水分補給を心がけましょう。

- バランスの取れた食事: 旬の食材を取り入れ、夏バテで消耗した体力を回復させましょう。

- 質の良い睡眠: 涼しい時間帯を選んでエアコンを適切に使い、快適な睡眠環境を整えましょう。

- 適度な運動: 朝夕の涼しい時間帯に、ウォーキングなどの軽い運動を取り入れるのも良いでしょう。

季節の移ろいを五感で感じる

立秋の時期は、五感を研ぎ澄ませて自然の変化を感じてみましょう。

- 視覚: 夕焼けの空の色が、夏の燃えるような赤から、少しずつ紫がかったり、淡い色合いに変化していくのを見つける。

- 聴覚: セミの声に混じって、コオロギやスズムシの声が聞こえ始めるのを聞き分ける。

- 嗅覚: 雨上がりの土の匂いや、草木の香りに、夏の湿気とは異なる涼やかな香りを感じる。

- 触覚: 朝夕の風に、日中とは違うひんやりとした感覚を覚える。

- 味覚: 夏野菜と秋の果物が食卓に並び始めるのを楽しむ。

日本の伝統文化に触れる

立秋は、日本の伝統文化に触れる良い機会でもあります。

- 和歌や俳句: 古来より、立秋の情景は多くの歌人や俳人によって詠まれてきました。一句ひねってみるのも良いですし、昔の作品を読み解くことで、より深く立秋の情緒を味わうことができます。

- 茶道: 立秋の頃の茶会では、夏の名残を感じさせつつ、秋の気配を取り入れたしつらえや菓子が用意されます。

- 生け花: 秋の七草などを生けて、室内に季節の彩りを取り入れるのも素敵です。

これらの伝統文化を通して、私たちは日本の繊細な季節感をより豊かに感じ取ることができます。

ファンや視聴者からのコメント

コメント1:Yuki (30代・会社員)

「立秋って、暦の上では秋なのに、現実はまだまだ暑いから、いつも『え、本当に秋?』って思ってました(笑)。でも、この記事を読んで、朝夕の涼しさとか、虫の声とか、小さな変化に目を向けることの大切さを感じました。確かに、言われてみればヒグラシの声が聞こえ始めると、ちょっと寂しいけど、秋が来るんだなって思いますもんね。残暑見舞いの時期も勉強になりました!」

コメント2:Hiroshi (50代・自営業)

「七十二候の解説、めちゃくちゃ分かりやすかったです!特に『涼風至』とか『蒙霧升降』とか、それぞれの言葉が情景を浮かばせてくれて、日本の暦って本当に奥深いなと感動しました。普段忙しくて季節の移ろいを意識できてなかったけど、これからはもっと五感で感じてみたいと思います。家族にもこの記事をシェアします!」

コメント3:Akari (20代・大学生)

「実家が農家なので、稲穂が色づき始めるっていうのはすごく共感できます!お盆の準備も、まさに今その時期なので、この記事を読んでさらに納得しました。夏バテ対策の食料も参考にします。立秋って、ただの日にちじゃなくて、いろんな意味が込められてるんですね。インスタでもシェアしたいです!」

コメント4:Sakura (40代・主婦)

「残暑見舞いのタイミングがいつも曖昧だったんですが、立秋が基準と知ってスッキリしました!秋の七草についても詳しくて、今年は庭に植えてみようかなって思いました。日本の四季の美しさって、こういう小さなところに宿っているんですよね。子供にも日本の文化として伝えていきたいです。」

まとめ:立秋が教えてくれること

季節の移ろいを慈しむ心

立秋は、単なる日付や気温の変化を表すだけではありません。

それは、夏の賑やかさの中に、静かに、しかし確実に訪れる秋の気配を感じ取る、日本の豊かな感性を象徴するものです。

厳しい残暑の中でも、朝夕の涼風、虫の声、稲穂の色づきといった小さな変化を見つけ出すことで、私たちは自然と深くつながり、季節の移ろいを心ゆたかに慈しむことができます。

日本の美意識と伝統文化の継承

また、立秋は、残暑見舞いやお盆の準備など、日本の伝統的な風習と密接に結びついています。

これらの行事は、単なる習慣ではなく、先人たちが培ってきた自然への敬意や、家族・地域との絆を大切にする日本の美意識そのものです。

立秋の時期にこれらの風習に触れることで、私たちは改めて日本の文化の奥深さを感じ、次の世代へと継承していくことの大切さを再認識することができます。

心身ともに健やかに過ごすために

暦の上では秋とはいえ、まだまだ暑さの続く立秋。

この時期を健やかに過ごすためには、体調管理に気を配り、旬の食材から栄養を摂り、心身ともにバランスを整えることが重要です。

焦らず、しかし着実に秋へと向かう自然のリズムに身を任せ、来るべき実りの季節に備えましょう。

立秋は、私たちに「今ここにある季節」を感じ、慈しみ、そして感謝する心を教えてくれます。忙しい日々の中で、ふと立ち止まり、立秋の持つ意味に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

そこには、きっと新たな発見と、心豊かな時間が待っているはずです。

コメント