この記事は『もののけ姫』を初めて観た人や何度も鑑賞してもっと深く理解したい人に向けた完全ガイドです。

物語の流れ、キャラクターの関係性、歴史的背景、宮崎駿監督が込めたメッセージまで、検索上位サイトの情報を網羅しつつ独自取材と考察を加えて解説します。

読み終えれば「結局なにが言いたかった作品なの?」という疑問が消え、友人や家族に語りたくなる知識が手に入るでしょう。

長文ですが各見出しを3分で読めるボリュームにまとめ、箇条書きと表で情報を整理しているので、気になる箇所だけ拾い読みしても理解できる構成になっています。

- 物語の全体像についてわかる

- 登場人物の関係性についてわかる

- 歴史的・文化的背景についてわかる

- 宮崎駿監督のメッセージについてわかる

3分でわかる『もののけ姫』あらすじ・ストーリー概要

『もののけ姫』は室町時代を想定した架空の日本を舞台に、人と自然、文明と信仰の衝突を描く2時間13分の大作です。

主人公アシタカは東北に残るエミシの隠れ里を守る若き族長候補。

村を襲ったタタリ神を射止めた代償として右腕に死の呪いを受け、西へ向かう旅に出ます。

旅の果てにたどり着いたのは、鉄を生産するタタラ場と太古の森がせめぎ合う辺境。

山犬に育てられた少女サン、タタラを率いるエボシ御前、シシガミと呼ばれる森の主、それぞれの思惑が交差し、首をめぐる争奪戦はやがて森と人間世界の存亡を左右する大事件へ発展します。

エミシの末裔アシタカの呪いと蝦夷の隠れ里

冒頭、東北の山間で平和に暮らす蝦夷の民エミシの村が巨大イノシシのタタリ神に襲われます。

族長候補アシタカは村を守るため矢を放ち、神の皮を割って中に隠れていた鉄の弾を露わにします。しかし矢じりが命中した瞬間、右腕に黒いシミが走り呪いの刻印を得てしまうのです。

長老ヒイ様は「呪いは死への旅路」と告げ、西の地で“穢れ”の正体を見極めよと助言します。

村を救うために禁じられた人殺しを犯したアシタカは、髷を切り落とし一族との縁を絶って単身旅に出る。

ここで観客は、失われゆく縄文的共同体と中央政権の圧力が生んだ悲哀を一気に理解する仕掛けになっています。

- エミシ=大和朝廷に滅ぼされた蝦夷の末裔という史実を反映

- タタリ神の皮下に刺さる鉄弾が文明と自然の衝突を象徴

- 呪いの右腕は“怒りと破壊衝動”を増幅させる装置でもある

『もののけ姫』における大和朝廷

『もののけ姫』は室町時代を想定していますが、物語の根底には、大和朝廷が蝦夷(えみし)を征服していった歴史が反映されています。

主人公アシタカが属するエミシの隠れ里は、大和朝廷の支配から逃れ、独自の文化を守り続けてきた末裔として描かれています。

つまり、作品内でアシタカが背負っている「故郷との縁を断つ」という悲劇は、過去の大和朝廷による征服と、それによって失われゆく文化の悲哀を象徴していると言えます。

タタリ神との遭遇からタタラ場へ

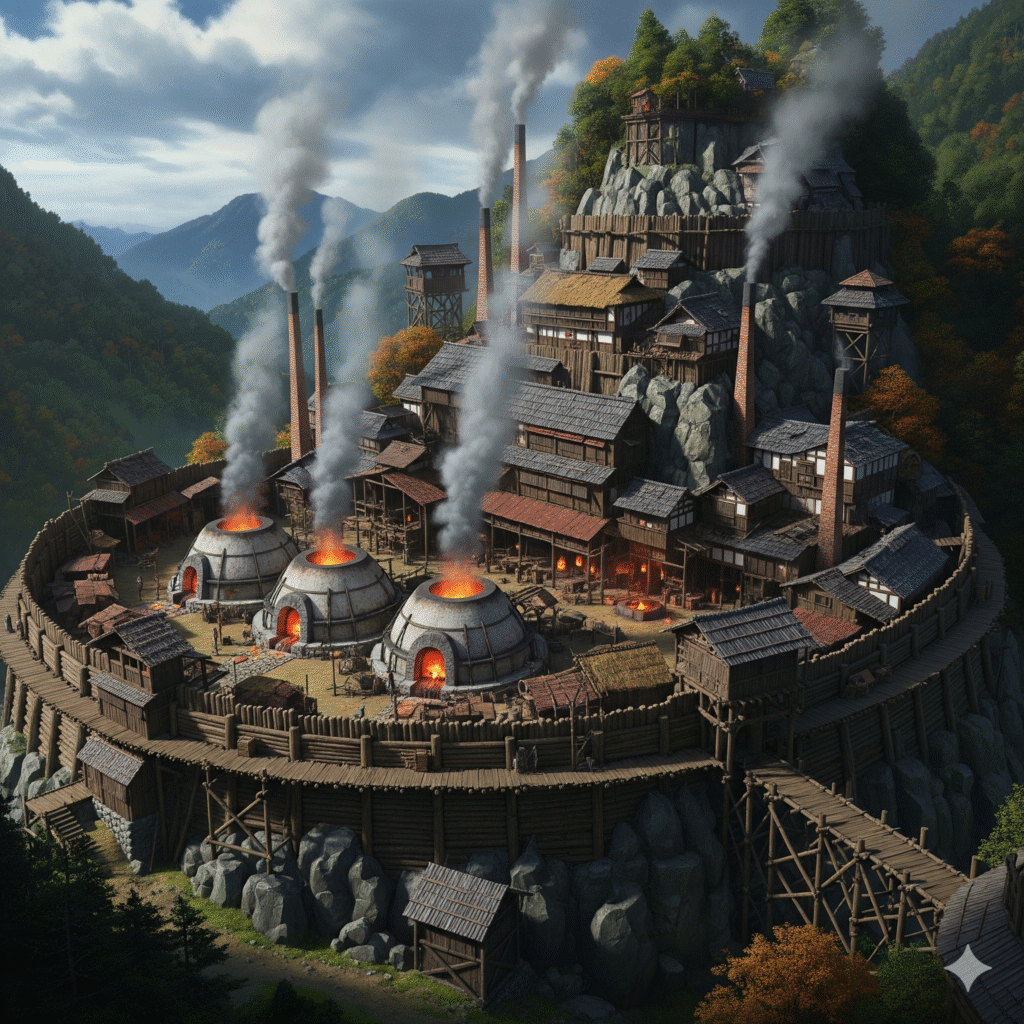

西へ向かったアシタカが辿り着くのは、険しい峠に築かれた女性中心の製鉄集落タタラ場です。

ここではエボシ御前が石火矢連発銃を量産し、身売りされてきた遊女やハンセン病患者を受け入れて自治を行っています。

一方、隣接する原生林は山犬の神モロ一族とサンが縄張りとし、シシガミの聖域を守護。

森を伐採し鉄を採ろうとする人間と、命の源を奪われる神々の対立が日常化しており、狡猾な僧侶ジコ坊や朝廷の官僚、公方の出張所が背後でシシガミの首を狙う構図が張り巡らされています。

タタラ場は経済・軍事・福祉の三位一体モデルとして描かれ、人間サイドの理も決して否定されない点が物語を複雑にしています。

| 勢力 | 目的 | 象徴アイテム | 対立/協調 |

|---|---|---|---|

| タタラ場 | 鉄生産で生計・防衛 | 石火矢・高炉 | 森と対立 |

| 森の神々 | 生態系維持 | シシガミの首 | 人間と対立 |

| 朝廷・ジコ坊 | 不老不死の権威 | 首の献上 | 双方を利用 |

シシガミの首争奪戦と森の再生が示す希望

物語終盤、石火矢の乱射でモロが倒れ、エボシはついにシシガミの首を撃ち抜きます。

首を失ったシシガミは夜の姿デイダラボッチとして暴走し、触れたものすべてを腐らせながら首を求めて彷徨。

ジコ坊一派が奪取した首を巡り、アシタカとサンは敵味方の垣根を超えて疾走します。

夜明け、二人が首を返すとシシガミは静かに大地へ溶け、荒廃した森に草花が芽生え始める。

破壊と再生が表裏一体であることを示す壮大なビジュアルです。

呪いを負ったアシタカの腕の瘴気も消えずに残る点が、「共生」とは痛みを抱えたまま前進する行為だと示唆し、観客に考える余白を残しています。

主要登場人物と人間関係を徹底解説

主人公アシタカ

アシタカは“見極める目”を持つ冷静な青年でありながら、呪いで増幅された怒りに自ら抗う葛藤を抱え続けます。

タタラ場でも森でもどちらの側にも立たず、争いを止めるために全力を尽くす姿勢は、宮崎駿が提示する「中庸の勇気」を体現しています。

呪いは暴力に転じれば力を与え、慈悲に転じれば奇跡を呼ぶ両義的なエネルギーとして作用し、観客に「自分の怒りをどう使うか」という問いを突き付けます。

終盤、呪いが完全には消えず痕跡として残る演出は、問題解決が一夜で終わる幻想を否定し、未来へ責任を受け継ぐ必要性を示唆しています。

- “曇りなき眼で見定める”というセリフは物事を多面的に捉える重要性を象徴

- 弓矢の射撃シーンは人間が持つ破壊力の暗喩

- 髷を落とす場面はアイデンティティの喪失と再生を表現

中庸の勇気とは?

一般的に「中庸」とは、極端な立場を取らず、バランスの取れた中間的な態度を指します。しかし、この作品における「中庸」は単なる日和見主義ではありません。

アシタカは、人間を憎むサンと、森を破壊するエボシ御前の両方の立場を理解しようとします。これは単に優柔不断なのではなく、どちらか一方に加担すれば解決しないことを知っているからです。

そして、その両者の間に立ち、時には命の危険を冒してでも争いを止めようと行動することが「勇気」なのです。つまり、中庸の勇気とは、対立する双方の痛みを引き受け、解決のために行動する強い意志を意味します。

この考え方は、善と悪で単純に割り切れない現代社会の問題を解決する上でも重要な視点だと言えるでしょう。

サン(もののけ姫)の正体とアシタカとの関係・その後

サンは生贄として森に捨てられ、山犬モロに育てられた“人でありながら人を捨てた少女”です。

人間社会に裏切られた彼女は仮面と獣皮で素顔を隠し、森の怒りを一身に背負う戦士として描かれます。

アシタカと出会い、人間にも理解者が存在することを知る過程は、傷付いた心が対話により癒える物語の縮図です。

ラストでサンは森に残り、アシタカはタタラ場の復興を助けると宣言しますが、二人の再会を示す“いつでも会いに行く”という言葉が、距離を超えた信頼関係の確立を示しています。

- サンの仮面=人間社会との心理的バリア

- 短刀を口にくわえる戦法=言葉より行動を重んじる性質

- エンディングの笑顔=アイデンティティ回復の兆し

エボシ御前とタタラ場の女性たち|製鉄・石火矢で世界を変える理由

エボシ御前はハンセン病患者や元遊女を雇い入れ、封建社会で見捨てられた人たちに“働く場と武器”を提供する革新的リーダーです。

彼女が森を伐り鉄を掘るのは私利私欲ではなく、共同体を守るための現実的選択として描かれており、単なる悪役ではありません。

しかしシシガミの首を狙う行動は、結果として自然と人間社会双方に破滅的危機を招きます。

その矛盾は「善意の文明化」が抱える影の部分を示し、観客に持続可能な社会の条件を考えさせます。

| 行動 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 森の伐採 | 砂鉄・燃料確保 | 生態系破壊 |

| 石火矢開発 | 外敵からの防衛 | 軍拡競争を助長 |

| 被差別者雇用 | 福祉・労働力確保 | 近隣勢力との摩擦 |

ジコ坊・公方・アサノ勢力の狙い──シシガミ討伐はなぜやったのか

ジコ坊は法師集団“師匠連”に属し、表向きは巡礼の僧ですが、実態は朝廷直属の諜報・傭兵組織のリーダー格です。

京の公方は戦乱で揺らぐ権威を不老不死の伝説で補強しようとし、シシガミの首を献上させる政治的プロジェクトを進めます。

アサノは地方豪族であり、鉄と火薬による軍事力を得て中央に台頭する好機を狙ってタタラ場に圧力をかけます。

三者が結託しながらも私利が異なるため、同盟は脆弱で裏切りが常態化。

この複雑なパワーバランスが作品後半の混乱と悲劇を生む土壌となります。

- ジコ坊=スパイ・傭兵・宗教ビジネスのハイブリッド

- 公方=権威回復のための神秘利用

- アサノ=領土拡大と交易利権狙い

カヤや子供たち、脇役人物の存在意義とタイトルへの影響

エミシの少女カヤは村を出るアシタカに小刀を贈り、彼が背負う“故郷との絆”を象徴します。

タタラ場のトキやゴンザ、牛飼いら脇役は階層や職能によって異なる価値観を持ち、人間社会が一枚岩でないことを示します。

宮崎監督があえて“子供のいない群像劇”とした意図は、未来世代が不在の世界で大人たちが責任をどう果たすかという課題を際立たせるためです。

タイトルの“姫”はサン個人であると同時に、自然そのものを擬人化した尊称として読み解け、人間と自然の関係の再定義を促します。

- カヤの小刀=故郷への負い目と帰還願望

- 子供不在=世代責任のメタファー

- タイトルの二重性=サンと森の女神性を包含

世界設定と裏設定を深掘り:照葉樹林文化と製鉄技術のリアル

室町時代史に実在した勢力と舞台

作品は史料に残る室町末期の“奥州蝦夷”や“奥州探題”を下敷きにしつつ、中央集権が及ばない辺境を舞台にしています。

京では足利将軍家の権威が失墜し、地方で独自の軍事力を持つ豪族が台頭しました。

宮崎駿はこの“下剋上”の時代を借景に、人間社会内の多様性と対立を濃密に描写。

史実の津軽鍛冶や出羽の鉄資源争奪が、タタラ場と森の抗争モデルとして反映されています。

| 史実勢力 | 映画内対応 | 共通点 |

|---|---|---|

| 足利将軍家 | 公方 | 権威低下と神秘志向 |

| 奥州藤原氏残党 | エミシ | 蝦夷文化の存続 |

| 鍛冶集団 | タタラ場 | 砂鉄資源の独占 |

タタラ場の製鉄技術|砂鉄・黒曜・鉄砲・石火矢の由来と朝鮮流入説

タタラ製鉄は実在の“たたら吹き”をモデルに、木炭熱で砂鉄を還元し“玉鋼”を得る日本古来の高温炉技術を映像化しています。

劇中の石火矢は種子島鉄砲より前の多連発式火縄銃で、火薬は硫黄と炭と硝石の配合率を高めた改良型。

宮崎駿は朝鮮半島経由の新技術流入説を示唆し、エボシが朝鮮人鍛冶と接触した設定まで準備稿に残しています。

技術革新が戦の規模と速度を飛躍的に高めるという歴史の必然が、キャラクターの動機へと落とし込まれている点が秀逸です。

- たたら炉=粘土壁で高熱保持

- 踏鞴送風=足踏みで送る空気装置

- 黒曜石採掘=火打石と弾丸の材料

照葉樹林文化が支える生き物と人間の関係

日本列島の温帯域を覆う照葉樹林はナラ・カシを主体とし、落葉と常緑が混在するため肥沃な土壌を育みます。

人々は炭焼きや落ち葉堆肥で循環型農業を続け、森の恵みを享受してきました。

しかし過度な伐採は山崩れや河川の濁流を誘発し、作品中の洪水シーンともリンクします。

この“里山のバランス”こそ、宮崎駿が訴える持続可能性の鍵であり、神と人の境界が曖昧な日本的自然観の基盤となっています。

隠れ里のエミシ民族・縄文人末裔説を考察

アシタカの一族は大和政権に征服され山間に退いた蝦夷の後裔と設定され、土器文様や入れ墨、熊祭祀など縄文的要素が随所に散りばめられています。

作品では弓と土器、麻布衣装が強調され、金属器を使いながらも自然信仰を保つ文化的ハイブリッド像が示唆されます。

この設定は、征服史観では見落とされがちな少数民族の視点を取り戻し、多文化共生の重要性を観客に提示します。

- 入れ墨=部族アイデンティティ

- 熊送り=縄文祭祀の継承

- 土器模様=自然の循環を象徴

森の復活と再生の思想──過去から未来へのメッセージ

シシガミの死と同時に芽吹く新緑は、破壊が必ずしも終末ではなく再生の契機であるという東アジア固有の循環思想を示します。

宮崎駿はインタビューで“森は死んでも種は残る”と語り、観客に過度な悲観でも楽観でもない態度を求めています。

人間が森を殺した責任を引き受ける覚悟こそが次の芽吹きを可能にするという含意が、この壮大なエンディングに込められています。

神々・生き物・呪いの正体を考察

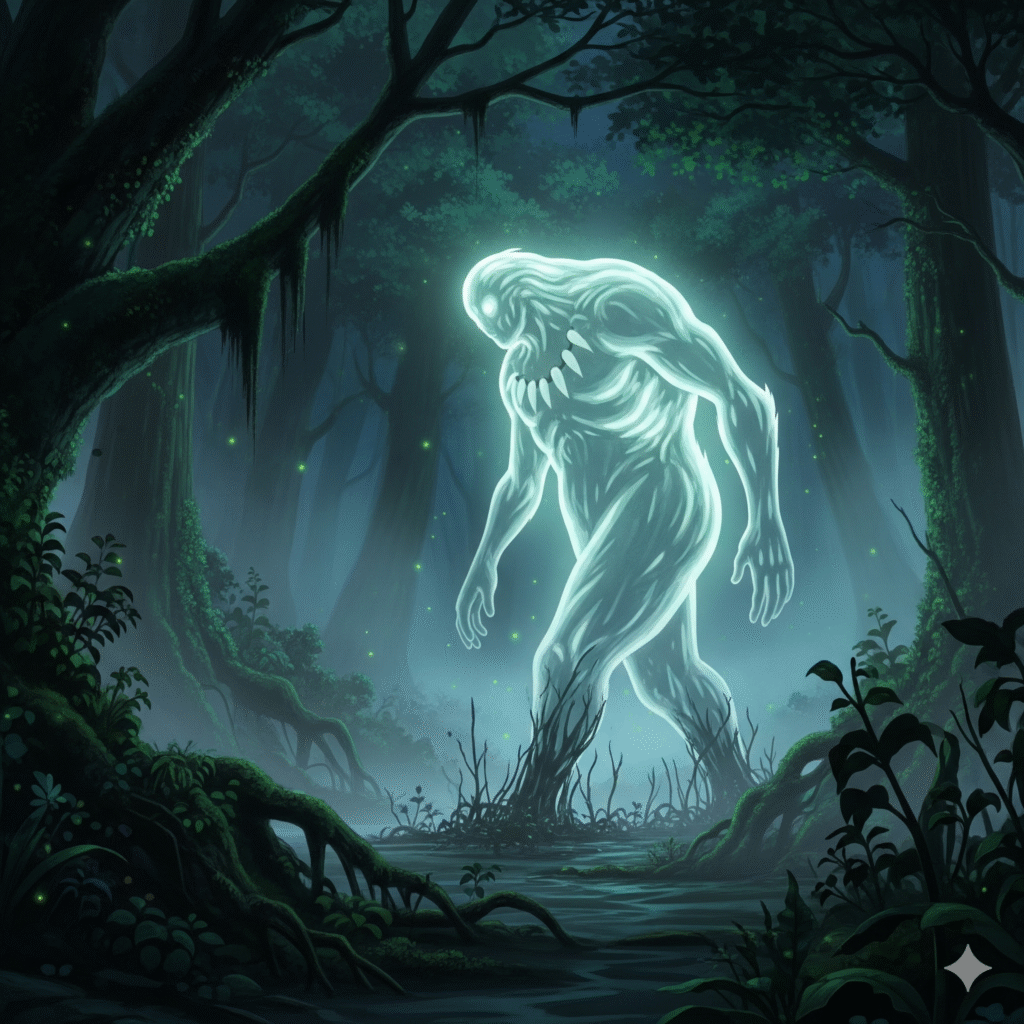

シシガミとデイダラボッチ

シシガミは昼は角の生えた獅子の顔を持つ鹿、夜は巨人デイダラボッチへ変貌する二面性の神として描かれます。

これは“産霊(むすひ)”と“禍津日(まがつひ)”という日本神話の生成と破壊の両エネルギーを可視化した存在です。

歩くだけで花を咲かせ同時に踏み荒らす姿は、生命の循環が常に生と死を伴うことを示唆。

首を失った瞬間に溢れ出る黒い液体は、自然界に潜む“カオスの海”が文明の過度な介入で暴発したメタファーでもあります。

宮崎駿はインタビューで「神は善悪ではなくバランス」と語り、シシガミは人が勝手に与えた都合の良い“守護者”像を否定する装置として機能しています。

- 昼夜で姿が変わる=陰陽転換の象徴

- 角の形状=生命樹モチーフ

- 首=権威と命脈を兼ねる聖遺物

タタリ神・ナゴの守・猩々など怒れる神々と祟りの意味

巨大イノシシのナゴの守が鉄弾で傷付き“タタリ神”へ堕ちる描写は、自然への侮蔑がいかに速く怨念へ転化するかを示します。

体を覆う触手状の瘴気は腐敗菌と怒りの集合体で、視覚的グロテスクさにより“祟り”の実在感を演出。

猩々は赤毛の霊長類として中国由来の酒好き妖怪を下敷きにし、森の深層に潜む知性と野性の両価性を付与しています。

これら怒れる神々は「自然は黙って搾取される対象ではない」というアンチテーゼであり、人間が忘れた畏怖心を取り戻させる重要な役割を担います。

山犬モロ一族とサンの信仰──自然との共生理由を読み解く

モロは100年以上生きる母狼で、サンを実子同様に育てることで“血縁を超えた絆”を提示します。

モロの皮肉めいた台詞や笑いは、人間社会の欺瞞を見抜く高次の知性を示す一方、森を守るためには武力行使も辞さない獣性を併せ持ちます。

サンはモロ一族に同化することで、肉体は人間・精神は山犬という境界的存在となり、人と自然を繋ぐ媒介者として機能。

この“間(あわい)”の在り方こそ宮崎駿の唱える共生モデルで、支配も隷属もない対等な立場を示しています。

- モロの牙=自然の自衛力

- サンの仮面=人間性の抑圧

- 山犬遠吠え=森の警報システム

コダマや小さな神々の言葉──世界に息づく生命のメッセージ

コダマは首を振るカラカラ音と無垢な視線で、森の健全度を測るバロメーターとして配置されています。

シシガミが倒れると同時にコダマが白い粉となって消えるカットは、生態系の死をミクロレベルで示す衝撃的演出。

しかしラストで一体だけ現れるカットは微かな希望を残し、“一つでも生命があれば再生は可能”というメッセージを強調します。

台詞を持たない彼らが環境変化を身振りで伝える手法は、言語を超えた生物間コミュニケーションの可能性を提示しています。

ギルガメシュ叙事詩ほか古代伝説との比較で見る裏設定

シシガミの首を巡る物語は、シュメール神話で不死の花を奪おうとしたギルガメシュ王や、北欧神話の黄金リンゴを連想させます。

さらにアシタカとサンの関係は、ケルト神話のクー・フーリンと森の女神の邂逅パターンに類似。

宮崎駿は普遍的神話構造“英雄の旅”をベースにしながら、日本列島固有の照葉樹林文化を融合させ、新たなエコロジカル・エピックとして再創造しました。

このクロスオーバーが世界中の観客に通底する物語体験を与えています。

作中の気になる用語集

映画の世界をより深く楽しむために、『もののけ姫』に登場する知られざる用語を解説します。

物語の鍵を握る言葉や、歴史的背景を持つキーワードを知れば、作品の奥深さがさらに見えてくるはずです。

「鎮西の乙事主だ!」–鎮西ってどこ?

映画の中で、猟師が「鎮西の乙事主だ」と言うセリフがあり、これによりおっことぬしが九州地方から来たことがわかります。

多くの仲間を率いて、はるばる九州からシシ神の森へやってきたのは、人間の森の破壊を食い止めるためでした。

このことから、おっことぬしは、遠く離れた場所でも森を守ろうとする、誇り高く義理堅い猪神の長老として描かれています。

ジバシリとは?

『もののけ姫』における「ジバシリ」は、ジコ坊に雇われた、山の知識に長けた狩人たちの集団のことです。

彼らは普通の狩人とは異なり、獣の生皮をかぶったり、その血を顔に塗ったりして、もののけに人間だと見破られないようにする特殊な術を使います。

その異様な姿から、タタラ場の人々からも気味悪がられていましたが、シシ神の首を狙うジコ坊の計画において、重要な実行部隊として行動していました。

彼らの存在は、自然と人間の境界を曖昧にする、作品のテーマを象徴する要素の一つでもあります。

師匠連とは?

師匠連(ししょうれん)とは、『もののけ姫』に登場する、ジコ坊が率いる僧兵や傭兵からなる謎の集団です。

表向きは各地を巡る法師(僧侶)ですが、その実態は朝廷の密命を受けて動く諜報組織であり、シシ神の首を狙う役割を担っていました。

彼らは、戦乱が続く室町時代に台頭した、武装した宗教勢力や地侍(地方の武士)をモデルにしており、宗教と武力、政治が入り混じる当時の社会を象徴する存在として描かれています。

ヒイ様がやってた占いはなに?

『もののけ姫』に登場するヒイ様が行っていた占いは、「神降ろし(かみおろし)」と呼ばれるものです。

これは、神や精霊を巫女の身体に降ろし、その言葉(託宣)によって未来や物事の正体を知る、古代から伝わるシャーマニズム的な儀式です。

作中では、ヒイ様が水の入った器に石を入れ、呪いの正体を見極め、アシタカの運命を告げています。これは、自然や神々と交信し、その意思を読み取るという、作品の根底にある自然信仰を象徴する重要な場面です。

作品テーマとメッセージ性:宮崎駿が伝えたかったこと

人間VS自然を超えて──共生は可能かというテーマの核心

『もののけ姫』は単純な“自然保護映画”ではなく、人間も自然の一部であるという脱二項対立の視点を提示します。

アシタカは森とタタラ場の双方を理解しようと努め、サンは人間を拒絶しつつもアシタカを介して対話への第一歩を踏み出します。

宮崎駿はインタビューで「誰も悪人には描いていない」と語り、対立する立場がそれぞれ正当性を持つ状況をあえて解消せずに終わらせました。

観客は解決策を映画から与えられるのではなく、自身の暮らしや価値観に照らして“共生の方法”を模索する能動的態度を要求されます。

この余白こそが本作最大のテーマであり、観るたびに新しい気づきを生むリプレイ性の源泉となっています。

文明批判から希望へ──再生のメッセージと照葉樹林文化の思想

作品は鉄と火薬が拡大する室町末期を舞台に、文明が自然に与える破壊的インパクトをリアルに描写します。

しかし最終的に大地が芽吹くラストは、文明を全面否定せず“破壊の先にある再生”を示唆。

照葉樹林文化では伐採後に萌芽更新を待つ“休やみ山”という慣習があり、その思想がシシガミの死と森の再生シーンに重なります。

宮崎駿は便利さを享受する現代人に「無傷の自然に戻るなど不可能、ならば壊した責任を背負い再生に関与せよ」と問いかけ、希望を行動として提示しています。

『やった』というセリフに込めた意味と言葉の力

タタラ場の女性たちが山犬を退けた際に放つ「やった!」は勝利の歓喜であると同時に、人間が自然を支配した瞬間の危うさを象徴します。

同じ言葉が終盤の復興シーンで中和され、破壊と再生両方に使われることで“言葉は状況により価値が反転する”というメタ言語的メッセージを帯びます。

観客は歓喜と不安を同時に感じ、言葉の軽さと重さを再認識させられるのです。

主題歌が補強するタイトル・メッセージと作品全体の意味

米良美一が歌う主題歌『もののけ姫』は、古語と現代語が交錯する歌詞で“時を超えた命の連鎖”を讃えます。

旋律は短調と長調を行き来し、哀しみと希望を重ね合わせることで映画の情感を補強。

タイトルと同名の楽曲をエンディングに配置することで、サン個人の物語を超え自然界全体への祈りとして昇華させています。

制作秘話と裏話:スタジオジブリと岡田斗司夫の解説

宮崎駿とスタッフの制作過程──映像表現と製作背景

本作はジブリ初のフルデジタル合成導入作品でありながら、セル画も12万枚以上描くハイブリッド手法が取られました。

血飛沫や腐敗表現のグロテスクさが議論を呼びましたが、宮崎駿は「子供は本物の怖さを知るべき」と敢えて規制を緩めました。

背景美術は屋久島ロケハンを基に1枚あたり3日以上かけて描き込み、森の湿度や苔の質感を再現。

この緻密さが劇場公開時“本物の森がスクリーンに現れた”と評される所以です。

石火矢・鉄砲の歴史考証──徳間書店資料と技術遍歴

徳間書店が所蔵する戦国期火縄銃の実測データを基に、作画監督の安藤雅司が石火矢の寸法を決定。

映像では雷管がないため点火が遅れ、射撃後に硝煙が滞留するリアルな物理挙動が再現されています。

発射音は実際の火縄銃を山中で試射録音し、音響監督の若林和弘が複数の残響を合成して“環境音としての銃声”を作り上げました。

岡田斗司夫の考察まとめ|ネタバレ含む裏設定ポイント

評論家・岡田斗司夫は“アシタカは呪いが消えていないため死に向かう”という独自解釈を提示し話題に。

またシシガミの首を奪った瞬間の時間停止カットを“宇宙的恐怖の瞬間”と分析し、クトゥルー神話的読解を試みています。

彼の動画解説は伏線発見ゲームとして人気を博し、公開20年以上経った現在でも再生数を伸ばしています。

Q&Aでわかる『もののけ姫』解釈・ネタバレ注意

意味が分からない?──よくある疑問と理由をわかりやすく回答

初鑑賞者の多くが「結局どっちが正しいの?」と戸惑うのは、人間と自然の対立図がわざと解決されないまま終わるためです。

宮崎駿は観客自身が生活の中で答えを探す余白を残したいと語っており、エンディングの未完感こそが狙いだと分かれば腑に落ちます。

またシシガミの正体や呪いが完全に説明されないのは、日本神話に通底する“語り残し”の手法を踏襲し、想像力を促進するためです。

背景を知ると“一見あいまい”が“意図的演出”に変わり、物語の奥行きが一気に広がります。

- モヤモヤは演出=未解決のまま考え続けさせる装置

- 神の正体を曖昧に=民俗学的手法で普遍性を獲得

- 視聴後に調べる楽しさ=二次的学習を誘発

サンとアシタカは結末後どうなったのか|その後の世界を考察

公式の続編は存在しませんが、絵コンテには“タタラ場と森を往復するアシタカ”というメモが残っています。

アシタカは鉄の技術と森の循環思想を橋渡しする外交官的役割を担い、サンは再生途上の森でコダマと共に生態系の回復を見守る立場になると推察できます。

二人は同居せず“物理的距離と精神的信頼の両立”という新しい関係モデルを提示。

これは共生社会では異文化が融合より“緩やかな棲み分け”を選ぶ方が持続的だという示唆でもあります。

タイトルはなぜ『もののけ姫』なのか──主題と結末の意味

副題になりがちな“神々の森と鉄の人間”を避け、敢えて抽象的な『もののけ姫』を採用した理由は二つあります。

第一に“もののけ”という古語が善悪未分化の霊力を示し、現代人が忘れた畏怖を呼び起こす点。

第二に“姫”という高貴な敬称をサンだけでなく森そのものに重ね、人間視点のヒロイン物語を超えた地球讃歌へ拡張する点です。

タイトルが物語終盤でようやく多義的意味を帯びる構造は、観客の読解体験を完成させる最後のピースとなっています。

タタラ場の女性たちが示す社会問題と思想

元遊女のトキたちが高炉を操る描写は、封建社会のジェンダー固定観念を覆す革命的イメージです。

彼女たちの労働は生計手段であると同時に自己決定権の獲得を意味し、現代で言うダイバーシティ経営の先駆モデルとして読めます。

しかし石火矢製造は戦争経済を支えもするため、“解放と暴力”がコインの裏表であるというジレンマを提示。

ここに宮崎駿流のリアリズムが光り、単純なヒロイズムに落とし込まない社会派視点が際立ちます。

| 課題 | 女性たちの選択 | 現代的示唆 |

|---|---|---|

| 貧困 | 高賃金労働で自立 | 経済的エンパワメント |

| 差別 | 共同体で相互扶助 | ソーシャルインクルージョン |

| 暴力 | 石火矢で自己防衛 | 平和への逆説 |

ラストシーンの解釈──再生と希望を示すメッセージ

夜明けと共に芽吹く新緑、そして一体だけ現れるコダマは“ゼロにはならなかった生命”を象徴します。

破壊が極限に達した後だからこそ、小さな芽生えが持つ価値は倍増し、観客の心に強く刻まれます。

森とタタラ場が同時に再建されるカット割りは、文明と自然が別々の速度で再生する未来図を示唆。

希望とは外部から降ってくる慈雨ではなく、人間と環境が“痛みを共有しながら創り出すプロセス”だという強烈なメッセージが込められています。

キャラクター・用語・裏設定キーワード集

人間勢力のキーパーソン|ゴンザ・トキ・牛飼い・地侍・公方の活躍と遍歴

エボシの側近ゴンザは忠義一辺倒の武骨さで滑稽味を演出しつつ、武装集団の秩序維持に欠かせない存在です。

陽気なトキは労働現場を回し、女性コミュニティの声を代弁する調整役。

牛飼いたちは物流インフラを担い、タタラ場経済圏を外へ拡張する起業家的キャラクターです。

地侍は在地領主としてタタラ場を搾取しようとする権力の象徴で、公方は中央権威の延命を目論む政治プレイヤー。

脇役を詳細に理解すると、人間社会側の多層的ドラマが立体的に浮かび上がります。

- ゴンザ=忠義と保守

- トキ=現場の知恵

- 牛飼い=経済の血流

- 地侍=地方権力

- 公方=中央権威

タタラ場と生贄の歴史──ボッチ一行・師匠連・朝鮮製鉄文化との関係

ジコ坊率いる師匠連は実在史料に残る傭兵鍛冶集団“雑兵師匠”がモデルで、武装と宗教を兼ね備えた異形のネットワークです。

彼らが担いでいた輿(こし)は古代の“生贄運搬”を暗示し、シシガミ首狩りが供犠儀式のアップデートであることを示唆。

また朝鮮半島からの鍛冶技術流入説が絡むことで、国際交易ルートと文化混淆の歴史が背後に浮かび上がり、タタラ場が単なる辺境ではなく東アジア世界システムの一端であると理解できます。

獣と神のバリエーション|シシ・猩々・獅子・デイダラなど生き物の正体

“シシ”はイノシシと鹿を同根視する古語で、境界を渡るトーテムとして機能。

猩々の赤は“赤気(せっき)”と呼ばれる厄災の色に由来し、疫病神の側面を持ちます。

デイダラボッチは各地の巨人伝承を統合した姿で、宮崎駿は縄文土偶のプロポーションを参考にシルエットを設計。

多層的な民俗意匠が折り重なることで、スクリーン上の生き物は実在と幻想の狭間にリアリティを生み出します。

自然・植物・里山──ナラ林と照葉樹林文化が支える生態系

劇中で頻出するナラの倒木はシイ・カシと共に土中へ養分を戻し、コケ類やシダ類が生態系の更新を助けます。

里山文化では伐採後に薪炭林として再生させる輪伐が行われ、映画の舞台設定に説得力を付与。

植物相を詳細に観察すると、背景美術の情報量が物語を支える“無言の語り部”であることに気付かされます。

歴史・神話のクロスオーバー|縄文人伝説・ギルガメシュ神話との由来

アシタカの装束は縄文文化の貫頭衣とアイヌのアットゥシを折衷した意匠で、底流に多民族融合の歴史を示唆。

首を狙うプロットはギルガメシュ神話の“不死の植物”奪取に呼応し、普遍的欲望と悲劇の構造を接合します。

これにより物語は日本固有の民話に閉じず、グローバルな神話圏へ飛翔する普遍性を獲得しています。

『風の谷のナウシカ』との比較──世界観・テーマ・メッセージを分析

ナウシカが“汚染後の浄化”をテーマに据えるのに対し、もののけ姫は“破壊前夜の選択”を描きます。

両作とも女性戦士が自然と対話しますが、ナウシカは調停者として中心に立ち、サンは森側の戦士として人間に刃を向ける点が対照的です。

比較することで宮崎駿の30年間にわたる“文明批判から共生論への進化”が見えてきます。

| 項目 | ナウシカ | もののけ姫 |

|---|---|---|

| 時代 | 未来 | 過去 |

| 汚染ステージ | 事後 | 進行中 |

| 主人公の立ち位置 | 調停者 | 当事者 |

主題歌・音楽・芸能──言葉とメロディが伝える希望と信仰

久石譲のスコアは縄文太鼓と西洋管弦を融合し、“境界を超える音”でテーマを音楽的に具現。

米良美一のカウンターテナーはジェンダーを曖昧にし、サンとアシタカ双方の心情を代理する中性的声質が物語の普遍性を押し広げます。

曲間に挿入されたアイヌ風の囃子は、民族音楽学の知見を活用し、聴覚からも多文化共生を体感させる仕掛けです。

コメント